Описание слайда:

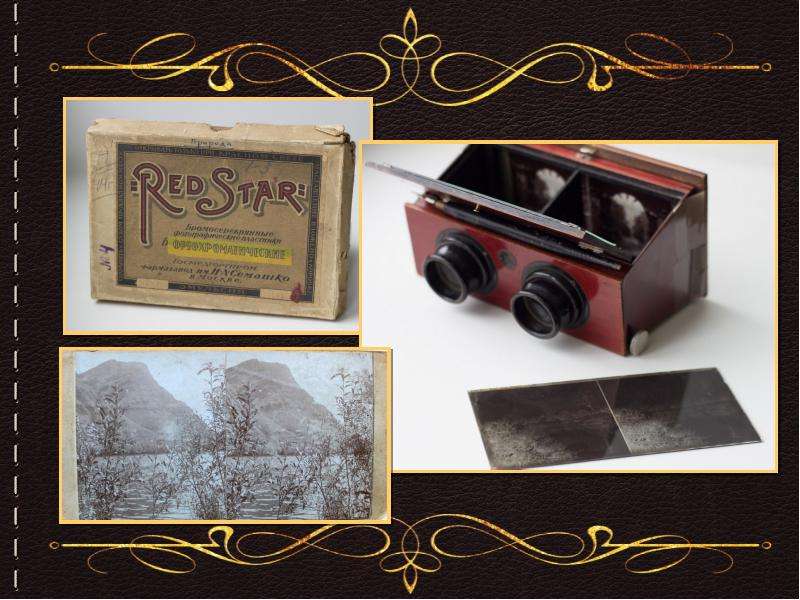

Со времени основания Алтайского горного округа многие из лиц, состоявших на службе в его главном управлении, посвящали свой досуг изучению Алтая, о чем свидетельствуют печатные и рукописные труды. И вот, в начале 1892 года, из состава членов Горного Собрания выделилась группа лиц, которая официально открыла свою деятельность под названием «Общество любителей исследований Алтая» (ОЛИА). На заседаниях велись беседы, читались доклады по разным отраслям жизни Алтая, главной целью которых было изучение и ознакомление с природными богатствами, растительным и животным миром, историей, населением края. Таким образом было начато постепенное изучение края, но чтобы дело приняло общенародный характер, Совет Общества постановил: просить Российское географическое общество присоединить к себе ОЛИА. 24 марта 1902 года произошло его присоединение к Западно-Сибирскому отделу географического Общества под названием: «Алтайский Подотдел Западно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества». Для более детального изучения всех вопросов об Алтае Совет Подотдела образовал 8 секций, в том числе и фотографическую.

Со времени основания Алтайского горного округа многие из лиц, состоявших на службе в его главном управлении, посвящали свой досуг изучению Алтая, о чем свидетельствуют печатные и рукописные труды. И вот, в начале 1892 года, из состава членов Горного Собрания выделилась группа лиц, которая официально открыла свою деятельность под названием «Общество любителей исследований Алтая» (ОЛИА). На заседаниях велись беседы, читались доклады по разным отраслям жизни Алтая, главной целью которых было изучение и ознакомление с природными богатствами, растительным и животным миром, историей, населением края. Таким образом было начато постепенное изучение края, но чтобы дело приняло общенародный характер, Совет Общества постановил: просить Российское географическое общество присоединить к себе ОЛИА. 24 марта 1902 года произошло его присоединение к Западно-Сибирскому отделу географического Общества под названием: «Алтайский Подотдел Западно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества». Для более детального изучения всех вопросов об Алтае Совет Подотдела образовал 8 секций, в том числе и фотографическую.